Car, Femme, l’Histoire te ment

Le livre qui réunit archéologie interdite et féminin sacré

Adelise Lapier

Editions Rêve de Femmes

Il existe des femmes qui cherchent au fond de leur tripes l’essence de leur réalité. Guerrières sans armes elles ont le courage de questionner leur ventre, leur cœur et leur âme. Otant toutes les fanfreluches et les petites lampes rouges[1] comme les tabliers de servantes autoritaires, elles farfouillent au plus profond de la Terre et du Sang, elles cherchent le réel. Le réel de l’incarnation.

Adelise Lapier est de celle-là. Et, elle ne se contente pas de creuser, de chercher, de trouver, pour bien lever les voiles, elle va aussi confronter ses trésors aux réalités de la recherche.

Son ouvrage Car, Femme, l’Histoire te ment est brillant. C’est un lourd travail de confrontation entre Le Féminin et ce que l’Histoire et les croyances en ont fait. Enlevant une à une les pelures de l’oignon elle vise le cœur. Car, oui, Femmes, l’Histoire nous ment, sur nos capacités, nos possibles, notre nature même.

Le regard a osé changer d’angle. Une autre vision se fait jour et c’est bien ce dont nous avons besoin, de regarder autrement, de déboulonner les héros conquérants et belliqueux, ceux qui nous ont fait croire que nous n’étions « que » des femmes. C’est-à-dire pas grand-chose, une bête de somme, un objet de plaisir. Le travail est sérieux, sourcé et l’écriture fluide, structurée.

Enfin je peux lire chez une autre que moi, qu’il y en a marre d’appeler les Femmes du Sacré, « Putains » de Babylone. Moi aussi, lorsque j’ai vu la flèche de Notre Dame en flamme, j’ai pensé à une libération, enfin le Phallus tyrannique tombait à terre. L’Animus phallocrate perdait-il ses prérogatives ?

Bien sûr que Ségognole[2] n’est pas une vulve accouchant[3], elle montre le féminin dans « ses eaux qui s’écoulent lors des orgasmes, une eau qui n’est libérée que lorsque la femme est gorgée de plaisir. » Et de désir.

Bien sûr aussi que les femmes s’isolaient lors de leurs menstrues pour prendre soin d’elles, entre elles et non pour quelques vilains tabous.

Oui, femmes, on nous a menti et il est temps de redresser la barre, oui celle aussi d’un phallus, non conquérant, mais compagnon, ce compagnon sans lequel nous « pouvons-nous perdre » et Adelise de rajouter avec pertinence que « Le sexe heureux, c’est-à-dire l’harmonie du couple, est la plus grande perte des humains lorsqu’ils ont inventé les monothéismes. »

Des lieux sont étudiés, décortiqués à l’aube de ce nouveau regard, dont Françoise Gange fut sans doute la figure de proue. Ne nous privons pas, ne vous privez pas, de ce petit trésor, de cette possible réappropriation de l’Histoire qui est aussi notre histoire et le manteau de notre essence.

[1] Qui indiquaient les bordels

[2] https://sidovm.wordpress.com/2023/06/02/labri-de-segognole-une-vulve-sacree-lecture-imaginale/

[3] Le spécialiste qui a dit ça n’a jamais du voir un accouchement !

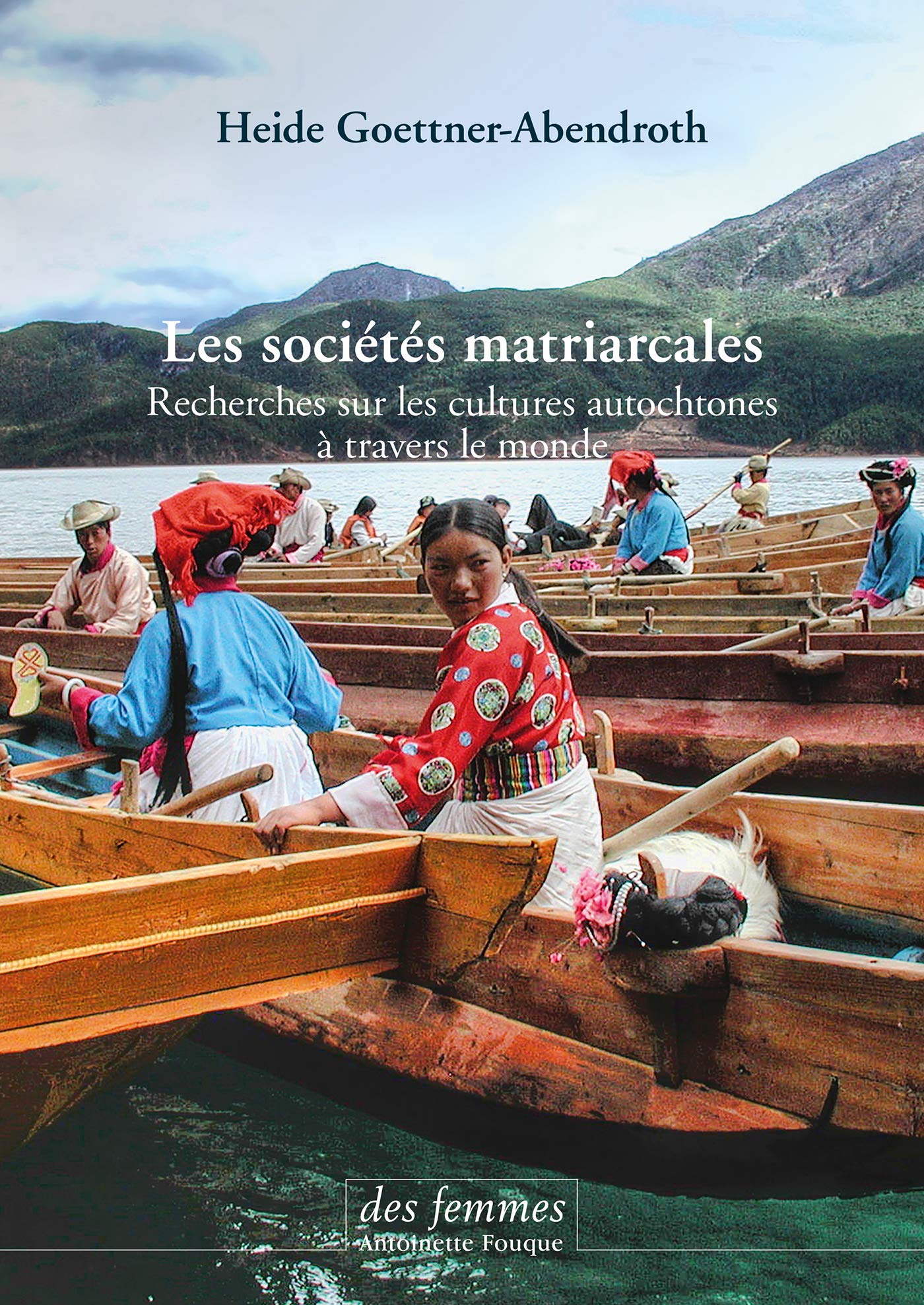

Editions des femmes 2019

Editions des femmes 2019

La photo ne rend pas justice à la réalité de l’ouvrage reçu ce matin. Je reste un peu coite : ce n’est pas juste « un journal », c’est de l’âme poétique à l’état pur, un frisson de la rivière, c’est magnifique. Le format, le papier, la mise en page, les extraits, les textes, les photos et les images. C’est le féminin dans toute la beauté de son incarnation, dans sa chair vivante, dans son eau mystérieuse. Une Ode… Coite parce que j’ai la joie profonde d’y rencontrer mes mots, ceux de divines inspirées et des images chargées de palpitation vitale, de chair, et qui plus est, côte à côte avec

La photo ne rend pas justice à la réalité de l’ouvrage reçu ce matin. Je reste un peu coite : ce n’est pas juste « un journal », c’est de l’âme poétique à l’état pur, un frisson de la rivière, c’est magnifique. Le format, le papier, la mise en page, les extraits, les textes, les photos et les images. C’est le féminin dans toute la beauté de son incarnation, dans sa chair vivante, dans son eau mystérieuse. Une Ode… Coite parce que j’ai la joie profonde d’y rencontrer mes mots, ceux de divines inspirées et des images chargées de palpitation vitale, de chair, et qui plus est, côte à côte avec